汽車發動機清潔度測試發展現狀

自21世紀初以來,隨著對機動車產品安全性、可靠性的日趨嚴苛,以及對其環保和節能方面越來越高的要求,使得產品“清潔度”這一質量監控環節得到企業極大重視。尤其是在汽車動力總成、燃油系統和制動液壓回路等關鍵部分,一旦出現了殘留污染顆粒物超標的情況,就有可能給這些系統的正常運行帶來隱患和風險,從而間接或直接地對汽車的安全性、可靠性造成威脅。也正因為如此,無論是國外還是國內的汽車制造業,都非常關注如何確保和提高產品的清潔度水平這個問題。

作為一項產品質量指標,清潔度在汽車、內燃機等行業的產品質量評價中有悠久的歷史,但以往沒有得到足夠的重視。其主要表現之一就是,該質量特性值的定量表述的單一性,即僅僅以殘留污染物的質量大小作為評定指標,且測試手段也十分簡陋。近10年來,越來越多的國內汽車廠對產品清潔度日益重視,主要體現在通過配置更完善試驗設備和儀器后,具備了檢測、評定與污染物顆粒度性狀相關指標的能力,從而提高了清潔度測試的水平。但說到底,這種做法在本質上還只是對被測工件的事后監控和評價。

同時,眾多國際、國家(級)組織和企業集團在10年來也推出了一系列有關清潔度的標準,包括覆蓋面和影響力較大的ISO16232-2007,但鑒于清潔度在本質上屬于非強制性類的質量指標,因此在測試和評價時真正遵循的還是企業集團自編的標準。德國大眾汽車公司為了規范、統一集團范圍內發動機的清潔度試驗的實施,提高試驗質量,推出了編號為PV3347的“發動機結構件清潔度殘留顆粒質量測定”的標準, 就是一個典型例子。無疑,它們對于規范產品清潔度試驗的實施,確定統一的評定指標,提高清潔度的檢測水平產生了積極的作用。

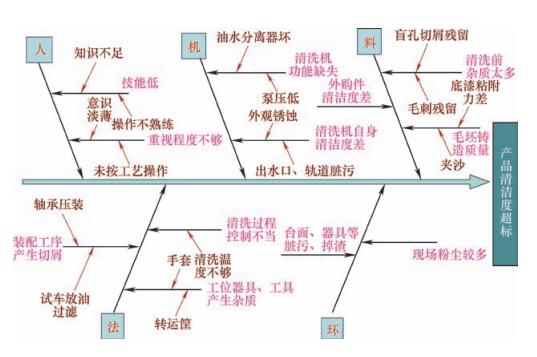

隨著企業質量意識、質量理念的逐漸轉變,對如何保證產品質量的認識也在提高,越來越多的企業認識到,為了使產品的清潔度水平能更上一個臺階,需要把監控的范圍擴大到制造的全過程,實行系統化控制。之前人們主要關注生產過程中清洗工序的觀點是有失偏頗的,因為這不能替代制造過程中眾多的其他環節和細節。這種趨勢同樣也體現在近年推出的一些有影響力的標準中。例如,由德國汽車工業協會( VDA)制定的VDA 19是一個內容豐富和系統性相當強的標準,它由兩部分組成: 2004年頒布的《 VDA19第一部分——與功能 相關的汽車零部件顆粒物污染清潔度檢測技術》,它與前面提到過的ISO16232的內容相似,主要關注的是清潔度的測試技術,仍然屬于對被測件進行事后控制的性質;而在2010年,VDA又推出的《VDA 19第二部分——裝配中的清潔度控制要求》,則著重于零部件清潔度系統化控制的技術與方法,屬于事前預防性監控的性質。該標準從設計、生產工藝、加工/裝配設備、外購件、物流到現場環境、人員管理等涉及制造全過程的諸多環節出發,對其如何進行事前的預防性監控做了較詳盡的描述。簡言之,與整個產品的形成過程有關的“人、機、料、法、環”等幾個部分中的任何一個環節(見圖1) ,都還存在對那些甚至已經“清潔過”的工件造成再污染。

影響產品清潔度的因素

由于不同工廠之間的具體情況差異很大,即使在生產同一類產品時,所采用的工藝和設備往往也大相徑庭。因而企業在執行對自身產品清潔度的系統化控制,即事前預防性監控時,一般都是從工廠的實際情況出發,對可能帶來隱患的各個環節分別處理。在這方面,與有著眾多專業標準、技術文件,較為嚴格地統一規范的零部件清潔度檢測技術相比,還是有所不同的。